ブラームスを聴く喜びに包まれた交響曲サイクル初日

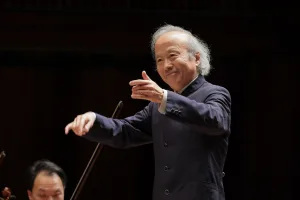

アラン・ギルバート指揮、東京都交響楽団によるブラームス交響曲サイクル(全曲演奏)初日は、ブラームスを聴くことの喜びと幸福感に全身が包まれるようなひとときとなった。とりわけ印象的だったのは、対向配置によって生まれたシルキーなヴァイオリン同士の繊細な対話、それを支えるヴィオラとチェロの温もり、そしてコントラバスの生み出す重厚な低音の存在感である。

加えて、オーボエ、フルート、クラリネット、ファゴットといった木管群が、それぞれの個性を保ちながら精緻な内声を織りなした。ホルンとトロンボーンは柔らかく空間を包み、トランペットは要所で明るい輝きを添える。ティンパニも単なるリズムの強調にとどまらず、動機を際立たせ、音楽の構造に明確な輪郭を与えていた。

各楽器が明瞭に響きながらも全体として見事に溶け合った響きは実に心地よく、主題展開や対位法的構築も自然と耳に届く明快さを備えていた。

中でも強く納得させられたのは、ギルバートと都響が響きを必要以上に拡張せず、力強さが内側から自然に湧き上がってくるような演奏を実現していたことだ。

過剰な劇場的誇張を排したそのアプローチは、まさにブラームスにふさわしいものだった。

第1番で特筆すべきは、第1楽章の重厚な序奏、展開部終盤の激しい追い込み、第2楽章でのオーボエ、クラリネット、そしてコンサートマスター水谷晃の美しいソロ。第3楽章では弦と木管の絶妙なブレンドが印象的だった。終楽章の序奏ではピツィカートの一音一音に味わいがあり、ホルンの温かな響きはアルペン・ホルンを思わせ、フルートのソロはひときわ情熱的。英雄的に弾かれることの多い弦の第1主題には、優しさを湛(たた)えた意外な表情が浮かび上がった。コーダでは、金管によるアルペン・ホルン動機が力強く炸(さく)裂し、作品の終結にふさわしい輝かしい締めくくりとなった。

第2番は、第1番の構築性やベートーヴェン的な緊張とは対照的に、自然体でリラックスした牧歌的な演奏だった。第1楽章では提示部を繰り返し、2回目には表情が一層濃厚に。展開部の対位法も明快で、コーダのホルン・ソロも温かかった。第2楽章では、暗い情熱を帯びた第3主題がとりわけ充実し、第3楽章のオーボエとフルートの主題には幸福感が満ちていた。終楽章の最後には、歓喜が会場全体を包み込んだ。

ギルバートの指揮には、彼の人柄の温かさがにじみ出ており、都響との深い信頼と交流が随所に感じられた。両者を見守る聴衆の拍手とブラヴォもまた温かく、演奏者と客席が一体となる至福の時間がホールを満たしていた。

(長谷川 京介)

公演データ

都響スペシャル

7月18日(金)14:00 サントリーホール

指揮:アラン・ギルバート

管弦楽:東京都交響楽団

コンサートマスター:水谷 晃

プログラム

ブラームス:交響曲第1番ハ短調Op.68

ブラームス:交響曲第2番ニ長調Op.73

※他日公演

7月19日(土)14:00 サントリーホール

はせがわ・きょうすけ

ソニー・ミュージックのプロデューサーとして、クラシックを中心に多ジャンルにわたるCDの企画・編成を担当。退職後は音楽評論家として、雑誌「音楽の友」「ぶらあぼ」などにコンサート評や記事を書くとともに、プログラムやCDの解説を執筆。ブログ「ベイのコンサート日記」でも知られる。