オケの魅力が最大限に引き出され、温かみのある濃厚な響きを聴かせる

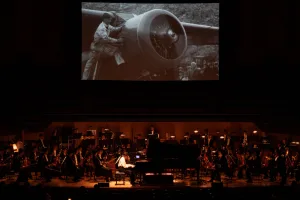

南ドイツの名門、バンベルク交響楽団が首席指揮者ヤクブ・フルシャとともに来日、東京公演初日を聴いた。同響の来日は2018年以来、7年ぶり。現在のフルシャをはじめ、ホルスト・シュタイン、ジョナサン・ノット、ヘルベルト・ブロムシュテットと日本と関係の深い指揮者がポストを保持していた(いる)こともあり、日本の音楽ファンにはある種の親しみを感じさせるオーケストラでもある。

ベルリン・フィルなど北ドイツのオケとはひと味違った柔らかく温かみのあるサウンドが魅力であり、そのキャラクターは1曲目、ワーグナーの歌劇「妖精」序曲から健在であることが示された。ワーグナー20歳の時に書き上げた作品で、演奏される機会は多くはないが、後の「さまよえるオランダ人」や「タンホイザー」にもつながっていくダイナミックなオーケストレーションが特色。フルシャはこのオケの美点を最大限に引き出して序奏部ではふくよかで美しいハーモニーを構築。テンポが速くなる後半には弦楽器の厚いサウンドを巧みにコントロールしてアンサンブルの土台を固め、その上に管楽器の旋律をバランスよく展開させ、ワーグナーらしい響きを創出させた。

2曲目は三浦文彰をソリストにブルッフのヴァイオリン協奏曲。弦楽器は12型と絞った編成であったが、弦をはじめオケ全体がよく鳴っていた。実力のある指揮者はオケの鳴らし方がうまい。オケの芳醇な響きに対して三浦は気負いをみせずに、伸びやかに歌い込んだソロを聴かせた。

メインはベートーヴェンの交響曲第7番。弦楽器の編成は12・12・8・6・5でヴァイオリンは対抗配置、ほぼノー・ヴィブラート、管楽器は譜面の指定通りの数で臨むなどピリオド奏法に寄せたスタイル。すべての繰り返しを実行し奇をてらうことなく端正に音楽を進めていく。弱音の部分でも主旋律を支える内声部の動きが如実に伝わってくるところも面白かった。アーティキュレーション(音と音の繋げ方)を変更する箇所は少なかったが唯一、第4楽章の第2主題の付点のリズムにスラーを付けて弾かせていたことが目を引いた。コーダに向かってはドイツのオケらしくどっしりとした高揚感を醸成して力強く全曲を締めくくり、客席からは盛大な喝采とブラボーの歓声が沸き起こった。これに応えてブラームスのハンガリー舞曲から演奏機会の少ない第17、18、21番をアンコール。ここでも温かみのある濃厚な響きが際立った演奏が繰り広げられた。オケが退場しても拍手は鳴り止まず、フルシャはステージに再登場し歓呼に応えていた。

(宮嶋 極)

公演データ

ヤクブ・フルシャ 指揮 バンベルク交響楽団東京公演

5月26日(月)19:00 サントリーホール

指揮:ヤクブ・フルシャ

ヴァイオリン:三浦 文彰

管弦楽:バンベルク交響楽団

プログラム

ワーグナー:歌劇「妖精」序曲

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調Op.26

ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調Op.92

ソリスト・アンコール

ヴュータン:アメリカの思い出「ヤンキー・ドゥードゥル」によるOp.17

オーケストラ・アンコール

ブラームス:ハンガリー舞曲第17番嬰ヘ短調

ブラームス:ハンガリー舞曲第18番ニ長調

ブラームス:ハンガリー舞曲第21番ホ短調

※他日公演

5月27日 (火)19:00宇都宮市文化会館、28日 (水)19:00サントリーホール

出演者やプログラムの詳細は、下記公式サイトをご参照ください。

2025年5月 フルシャ指揮バンベルク交響楽団来日決定! | トピックス | 株式会社AMATI

みやじま・きわみ

放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。