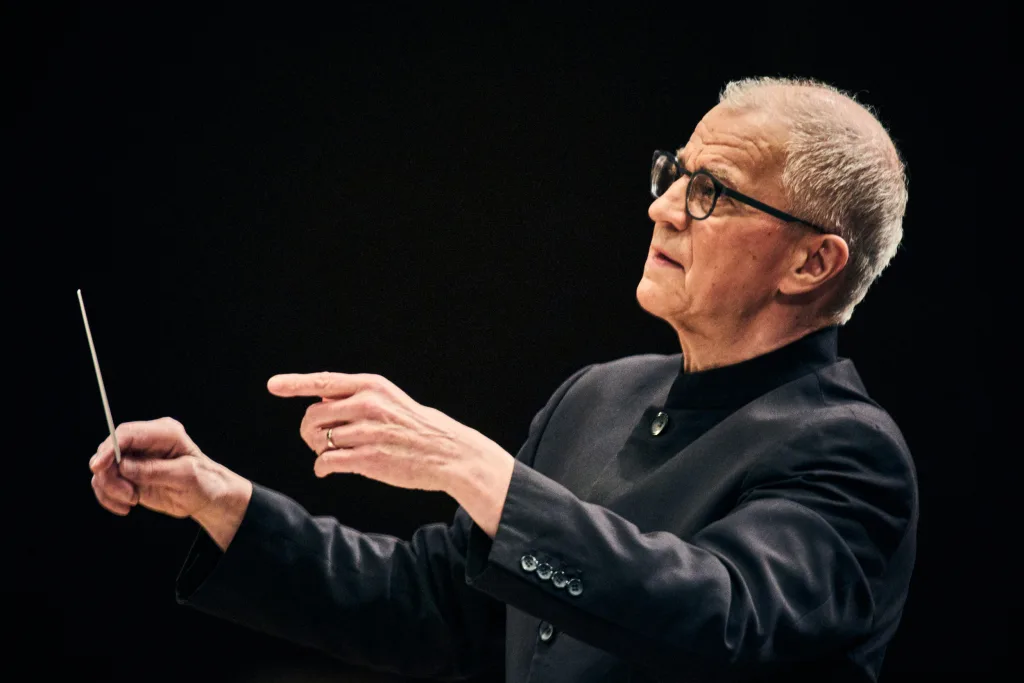

ヴァンスカと東響の持ち味が、予想以上の相乗作用を生んだ幸運な共演

フィンランドの名匠、オスモ・ヴァンスカは日本での客演を何度か経験してきた。ラハティ響やミネソタ管など過去に率いた楽団との相性もみるに、力で押す豪放なタイプより、緻密でキメ細かなアンサンブルを身上とするオケとの方が好結果を生みやすいようだ。よって東京交響楽団とは上々のマッチングで、デビュー公演を清々しく飾った。

冒頭のニールセン、序曲「ヘリオス」には、同じ北欧出身のお国ものという意味合いもあろう。今にも消え入りそうな超弱音での始まりは、ヴァンスカのトレードマーク。みごとにこなした東響の弦楽セクションは主部でも目の詰んだ合奏を聴かせ、表情がみずみずしい。ホルン群の雄渾(ゆうこん)な輝きが華を添えた。

続くベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番はイノン・バルナタンの独奏。オーケストラは編成を刈り込み、ティンパニに口径の小さいバロック・タイプを用意した。

ヴァンスカのリードは歯切れ良いフレージングとアクセントの強調で、古典派の様式感に配慮した辛口系。硬いマレットでティンパニを時に強打させ、目鼻立ちのくっきりしたバックを形作った。

これに対しバルナタンは、むしろロマン派の色合いに近いロマンティックな歌謡性に満ちた解釈で応じた。ペダルを深く踏みこみ、アゴーギクやダイナミクスの変化が頻出する。ことに第2楽章ラルゴでの濃厚な歌心は、このピアニストの本質的なロマンティストぶりを、よく示していた。

後半のプロコフィエフ交響曲第5番で、ヴァンスカの非凡な統率力が全開となった。細部まで詰めつつも、オーケストラの自律的な反応を生かすことで自然な力感が湧き上がり、余裕をもってクライマックスへ到る。しかも各声部の均衡が取れ、全体の見通しが良い。

従って第1、3楽章は踏みしめるようなテンポで進み、苦みを帯びた表情の彫りが深い。急速な第2楽章アレグロ・モデラートでも、作曲者特有のモダニズムを温かな情感で包み、柔和な感触を残す。終楽章ではこれらが総合され、柔軟性に富む厚みある響きでラストの頂点まで駆け上った。

指揮者と楽団の持ち味が、予想以上の相乗作用を生んだ幸運な共演となった。

(深瀬満)

公演データ

東京交響楽団 第728回定期演奏会

3月29日(土)18:00サントリーホール

指揮:オスモ・ヴァンスカ

ピアノ:イノン・バルナタン

管弦楽:東京交響楽団

プログラム

ニールセン:序曲「ヘリオス」Op.17

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調Op.37

プロコフィエフ:交響曲 第5番 変ロ長調Op.100

ソリスト・アンコール

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第6番 第3楽章プレスト

ふかせ・みちる

音楽ジャーナリスト。早大卒。一般紙の音楽担当記者を経て、広く書き手として活動。音楽界やアーティストの動向を追いかける。専門誌やウェブ・メディア、CDのライナーノート等に寄稿。ディスク評やオーディオ評論も手がける。