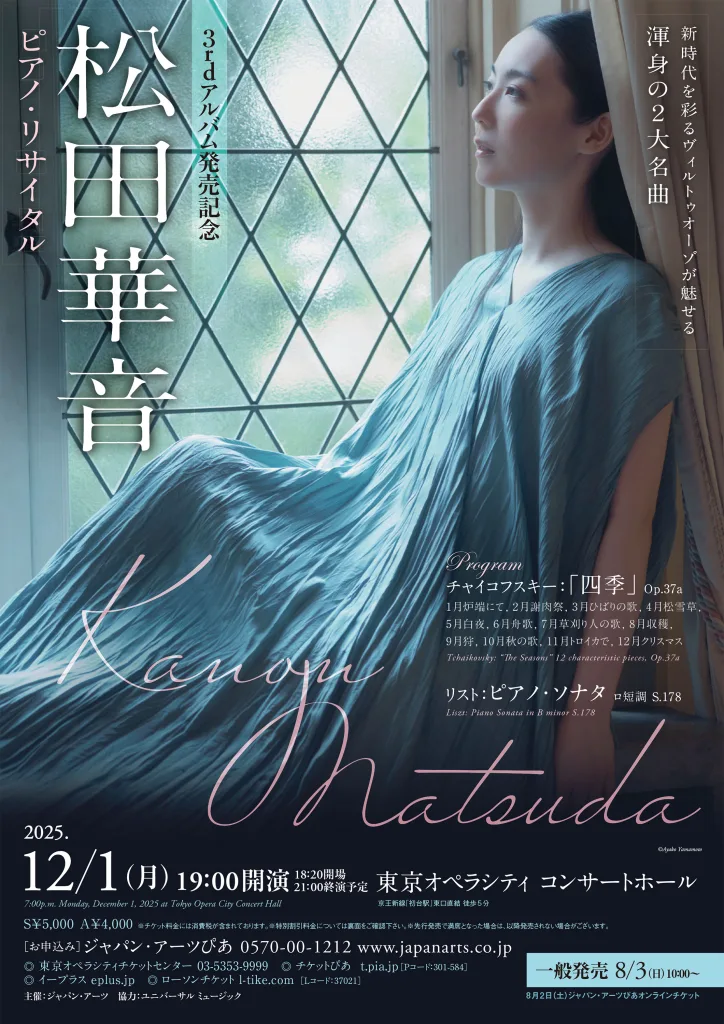

12月のリサイタルで大作2曲を並べた意欲的プログラムに挑むピアニスト・松田華音

着々と実力を蓄えている若手ピアニスト、松田華音が、チャイコフスキー「四季」にリストのピアノ・ソナタと、大作2つを並べたリサイタルに臨む(12月1日、東京オペラシティ コンサートホール)。特に前者は、久しぶりの新録音でCD(ユニバーサルミュージック)を出したばかり。意欲的な演目に挑む狙いや心構えをうかがった。

(取材/文:深瀬 満 )

——今回のプログラミングは、チャイコフスキーの「四季」にリストのピアノ・ソナタ ロ短調です。この作曲家2人は、ドイツ・グラモフォンの新しいCDでもそうでしたが、最近、松田さんの中ではトレンディーな組み合わせなのでしょうか?

松田 そうですね。例えばチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番には、リストのピアノ・ソナタに似ている部分があります。特にオクターブの使い方が非常に似ているな、と思う時があります。リストの第2番のコンチェルトと似ているところもありますし、チャイコフスキーも意識していたのではないでしょうか。私の中では近く感じられるのです。

——この2曲を並べた意図は、どの辺にありますか?

松田 両方とも、一つの出来上がった世界を持っています。そんな大きい作品同士を並べて、対比させたいと思いました。<四季>は私たち人間が普段感じている自然、暮らしている中の一部ですが、ソナタの世界観には、私たちが見えているものを超えた何か非常に深く大きな高みがあります。また<四季>では自然の中で起きる人間にとって怖い出来事があったとしても、恐ろしいところまでは行かない。ですがソナタでは、恐ろしい世界の見える場面がいくつもある。そういうコントラストを表現したかった。

——ピアノという楽器の使い方にも違いがありますね。

松田 「四季」は華やかで室内楽的、サロンで聴くささやきのような面があります。一方、リストのソナタは想像を破って外に出ていき、創造力がいたく刺激される音楽です。こういう音がピアノで出せるのだっていうくらい、いろいろな音色が使われています。

——松田さんというとロシアものの印象が強いのですが、リストはレパートリーでどんな位置を占めているのでしょう>

松田 実はロシアにいるころ、結構弾いていたのです。リストは間の使い方、取り方がとてもうまく、素敵だと思います。何も音がないパウゼの部分でも気配を感じさせる感覚は、天才だからこそ。ピアノという楽器を知り尽くしている。またテクニックの話が前に出がちですが、哲学的な部分もある。彼に見えていた世界の深みが音楽に表れています。

——チャイコフスキーの作品でも「四季」はユニークですか?

松田 チャイコフスキーには小品が多く、性格的な曲もあります。「四季」では季節を意識し、曲のタイトルが内容と合っているのは、さすがですね。自然が好きで、自宅の周りを散策していた人なので、季節の変化や風が感じられる。温度差がきちんと感じられるよう弾きたいです。

——演奏のポイントは、どこにありますか?

松田 メロディーがシンプルで余分なものがなく、自然体で語っています。情景がたくさん見えても、それをシンプルな音で表現しなければなりません。彼に特徴的な同じフレーズの繰り返しを、ピアノの表現で違うように聞かせるのも難しい。それらを実現するには自然な音楽の流れ、曲にあった時間の流れがないと、自分がその中を歩んで行けません。自分も音楽と一緒に呼吸して歩むのです。皆さんも、あまり表題にとらわれず、音楽に溶け込むように聴いていただければ嬉しいです。

師であるヴィルサラーゼの演奏を聴いてチャイコフスキー「四季」の魅力を発見

——ロシアではみっちり、この作品のレッスンを受けられたのですか?

松田 何曲か習いましたが、大体は自分で仕上げました。ロシアでは皆が弾くので、ちょっと避けてきた面もあります。でも試してみたいという気持ちはあり、ヴィルサラーゼ先生の演奏を聴いて、こういう大人が弾く「四季」もいいな、と思うようになりました。心に寄り添い、グサッと刺さる演奏でした。ですから全曲を自分のレパートリーにしたのは最近なんです。久しぶりの録音でも取り上げることにしました。

——曲に添えられた詩は、すべて原語で読んでいらっしゃるのですよね。

松田 はい。曲名からして日本語の翻訳で読むのと、ロシア語で知るのとではイメージが違います。言葉の意味だけでなく、言葉の響きから想像が湧いてきます。音楽の中から会話が聞こえてきたり、春が来るワクワク感と何かが始まる不安を感じたりと、さまざまなものが浮かびます。

——実演では、どんなことに注意していらっしゃいますか?

松田 前の曲から次の曲へつなげる際の間とか、季節の進み方をいかに音楽的に聴かせるかに、神経を遣います。ショパンのプレリュードのように、自然と次の曲が、弾く前から聞こえてくるようにしたいですね。

リストのピアノ・ソナタは「リストが作り上げた世界観やテンションを表現するのが大変です」

——リストのピアノ・ソナタは、いかがですか?

松田 とても長い作品で、最初から最後までリストが作り上げた世界観やテンションを表現するのが大変です。途切れず一歩一歩、リストの思い描いた世界を歩んでいかないと、ただ速くてゴチャゴチャした曲に聞こえてしまう。ダイナミクスの変化も、曲がロジカルに進む道から来ています。ただのフォルテではなく、音量のフォルテから感情のフォルテまである。弱音のピアノでも、絶対に息をしてはいけないぐらいの瞬間なのだな、と感じさせる場面があります。3回くる華やかなクライマックスも、毎回どういう気持ちで立ち向かっているのか、聴く皆さまと冒険をしたように感じていただければ、と思います。

——これだけ長い作品ですと、演奏のスタミナ配分も大変でしょう。

松田 でも、自分が音楽の中に入り込んで一緒に呼吸し、同じテンポで同じ時間を過ごしていれば、疲れることはないんです。最後、もし曲に心が疲れるシーンがあれば、そうなりますが、体力的に足りなくなるとかはなく、逆にエネルギーが湧いてきます。

——このあとは演奏の方向性やレパートリーが変わりそうですね。

松田 最近、自分の中で大切にしているのは自然体です。特に、自然に呼吸をすること、自分の呼吸と音楽の呼吸を合わせることです。そこから始まるべきだ、と。作曲家が何をイメージしていたのか感じ取り、自分が鳴らす音以外の音も想像して、理想の音を見つけていきたいです。リストでは「巡礼の年」を全部弾きたいし、シューマンではピアノ協奏曲をやってみたい。ブラームスも弾いてみたいし、いろんな世界に触れたいですね。

——12月1日の本番が楽しみです。ますますのご発展をお祈りします。

メッセージ動画

松田 華音 Kanon Matsuda

6歳よりモスクワで学ぶ。ロシア最高峰の名門、グネーシン記念中等(高等)学校で学び、スクリャービン記念博物館より2011年度「スクリャービン奨学生」に選ばれ、外国人初の最優秀生徒賞を受賞し首席で卒業。モスクワ音楽院に日本人初となるロシア政府特別奨学生として入学、2019年6月首席で卒業。2021年モスクワ音楽院大学院修了。

これまでにプレトニョフ、ゲルギエフ、バッティストーニ、インキネン、秋山和慶、円光寺雅彦、尾高忠明、小林研一郎、高関健、飯森範親各氏の指揮の下、ロシア・ナショナル管弦楽団、マリインスキー歌劇場管弦楽団、プラハ交響楽団、NHK交響楽団、読売日本交響楽団等と共演。

ドイツ・グラモフォンより2枚のアルバムが発売されている他、2025年9月にユニバーサル ミュージックより 3枚目のアルバム「チャイコフスキー≪四季≫他」をリリース。

2018年かがわ21世紀大賞受賞。

公式HP:https://www.japanarts.co.jp/artist/kanonmatsuda/

公演情報

新時代を彩るヴィルトゥオーゾが魅せる渾身の2大名曲

3rdアルバム発売記念

松田華音 ピアノ・リサイタル

12月1日(月) 19:00 東京オペラシティ コンサートホール

開場 / 終演予定

松田 華音 Kanon Matsuda(ピアノ, Piano)

プログラム

チャイコフスキー:「四季」Op. 37a

1月 炉端にて

2月 謝肉祭

3月 ひばりの歌

4月 松雪草

5月 白夜

6月 舟歌

7月 草刈り人の歌

8月 収穫

9月 狩

10月 秋の歌

11月 トロイカで

12月 クリスマス

* * *

リスト:ピアノ・ソナタ ロ短調 S. 178

※コンサートの詳細は松田華音 ピアノ・リサイタル